标准 |《高标准农田建设 通则》

《高标准农田建设 通则》(GB/T30600-2022)(以下简称《通则》)经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,将于2022年10月1日起正式实施。这是2014年《高标准农田建设 通则》(GB/T30600-2014)(以下简称原《通则》)发布后的首次修订,也是2018年党和国家机构改革,农田建设管理职能整合归并至农业农村部后,农业农村部牵头修订的第一个农田建设领域重要国家标准。

近日,市场监管总局标准技术司相关负责同志就 《高标准农田建设 通则》国家标准进行了解读。

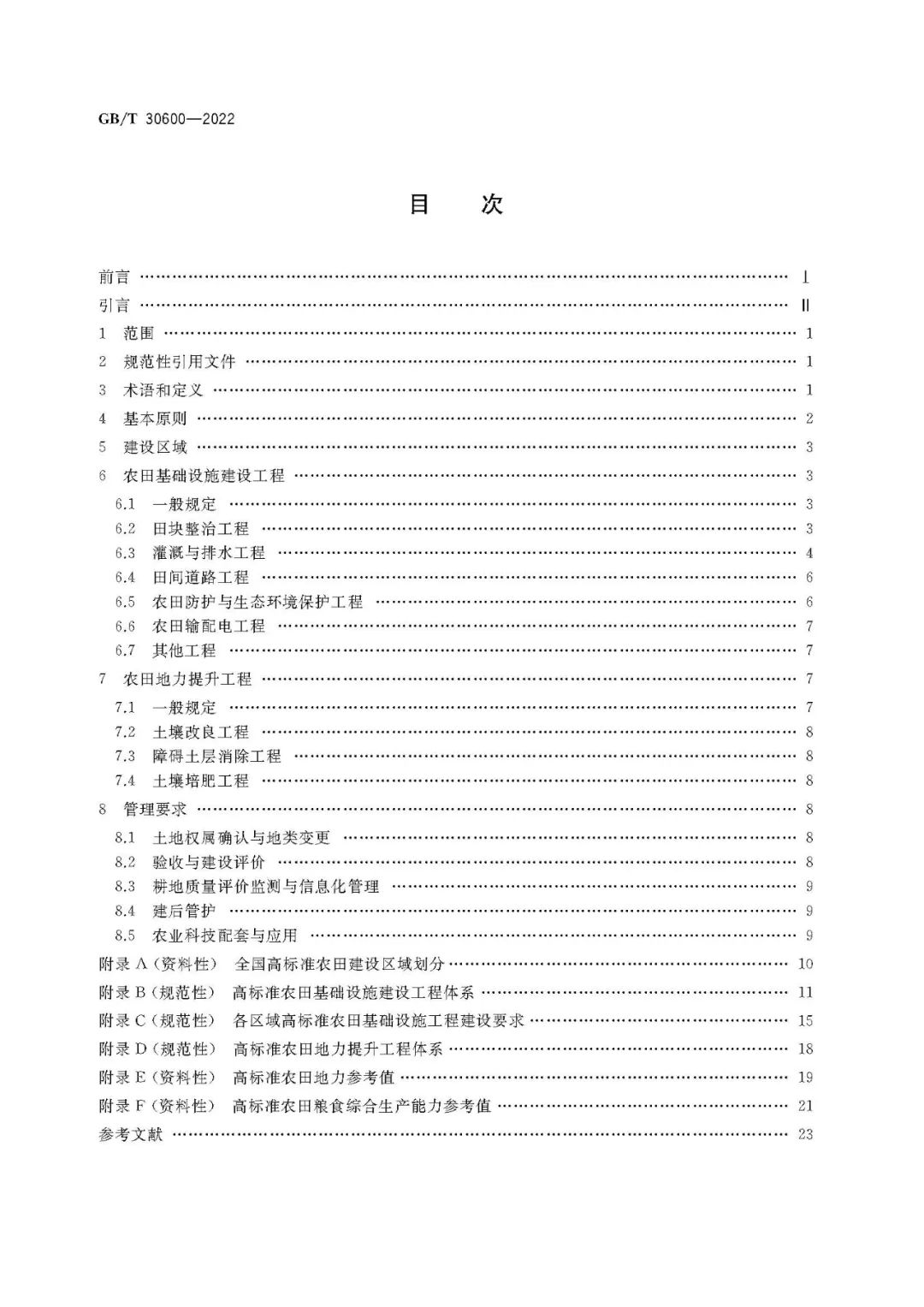

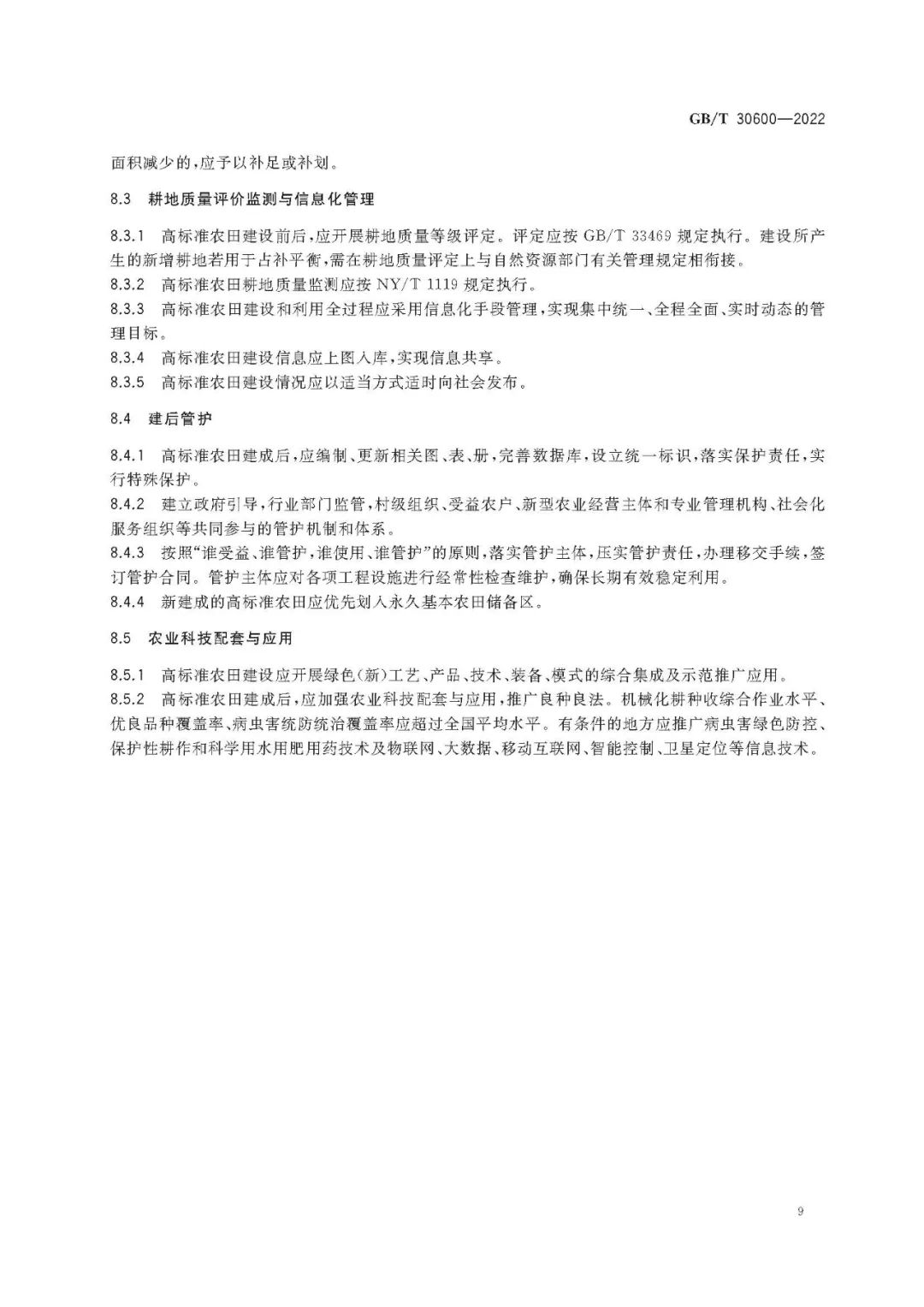

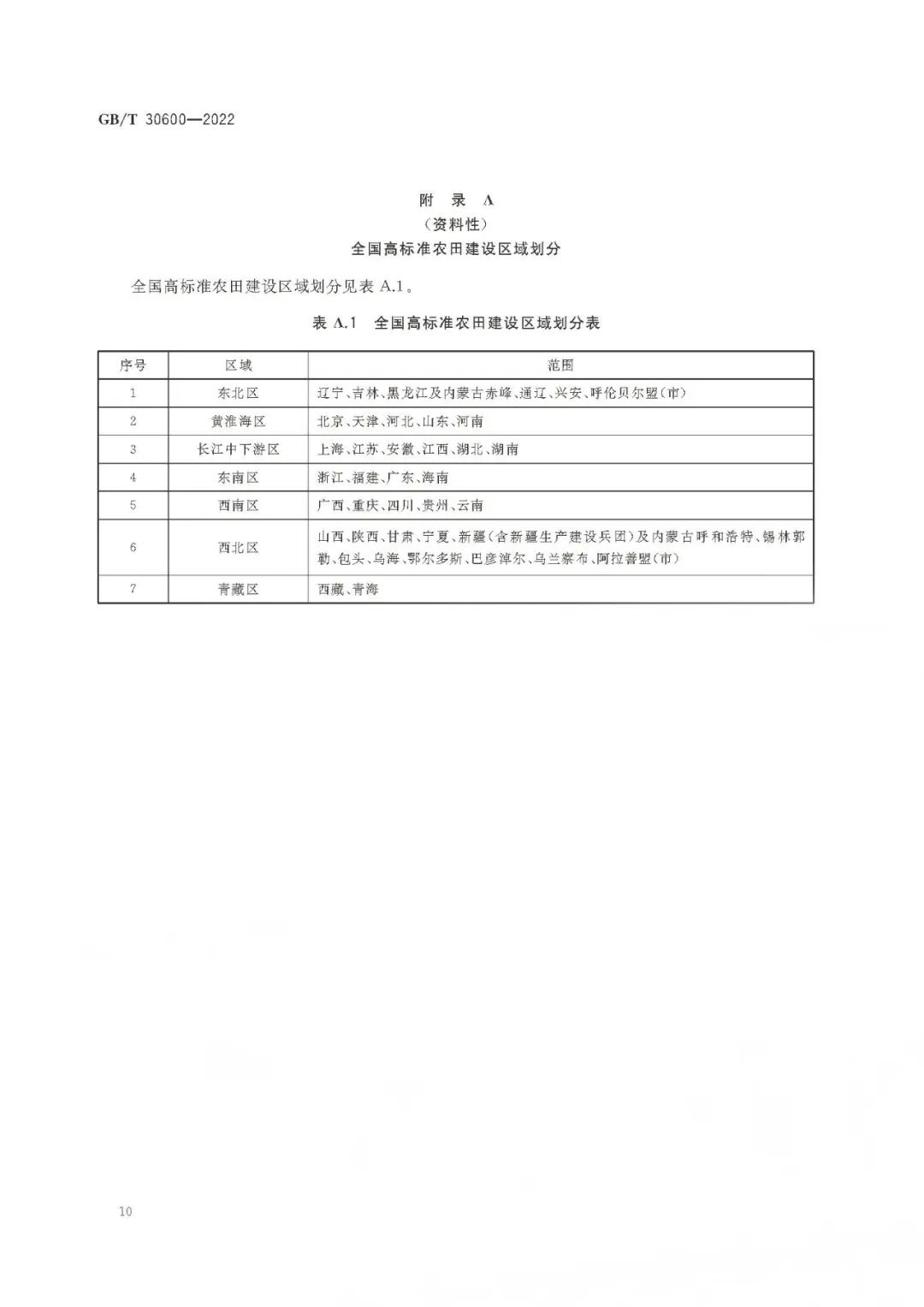

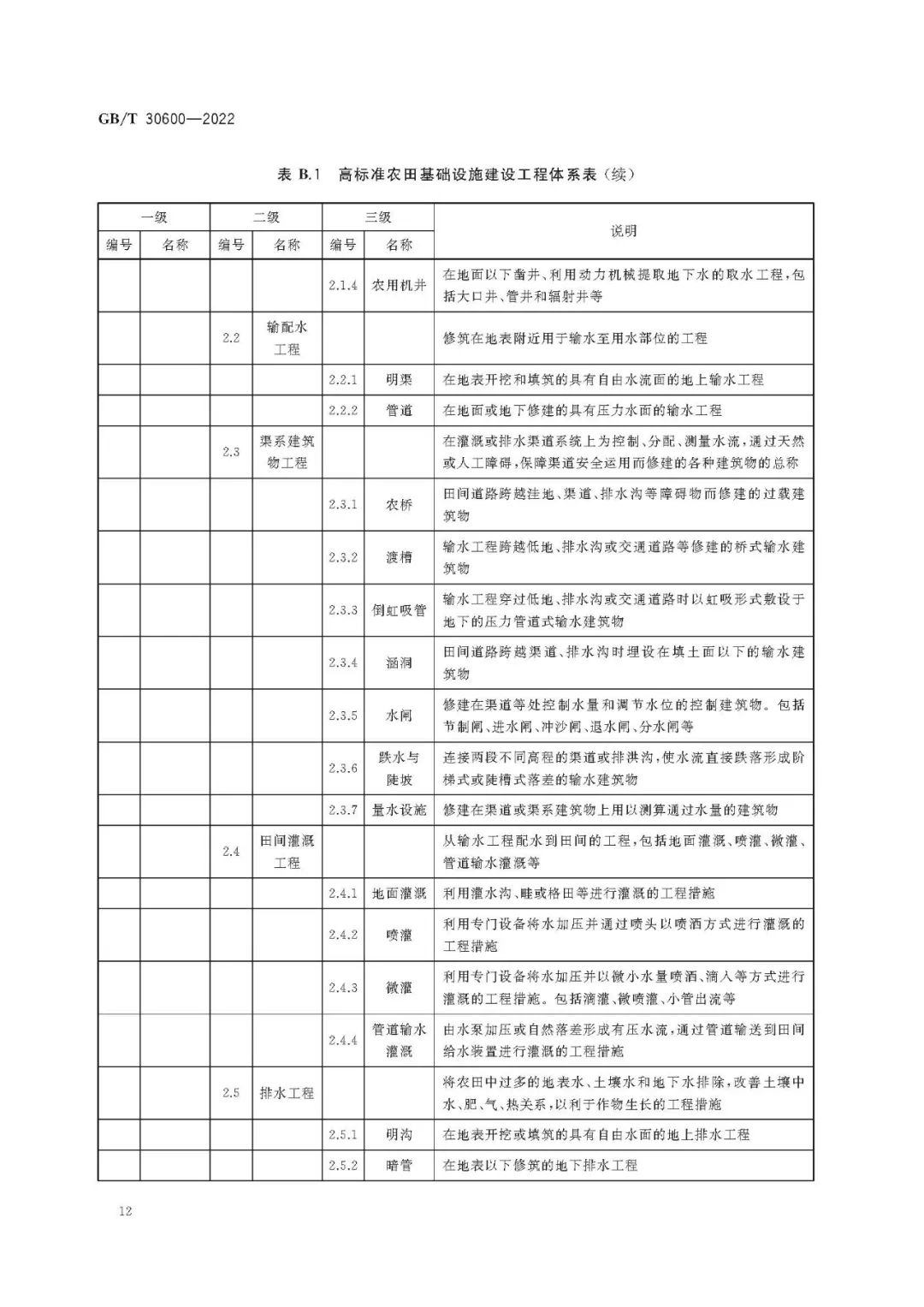

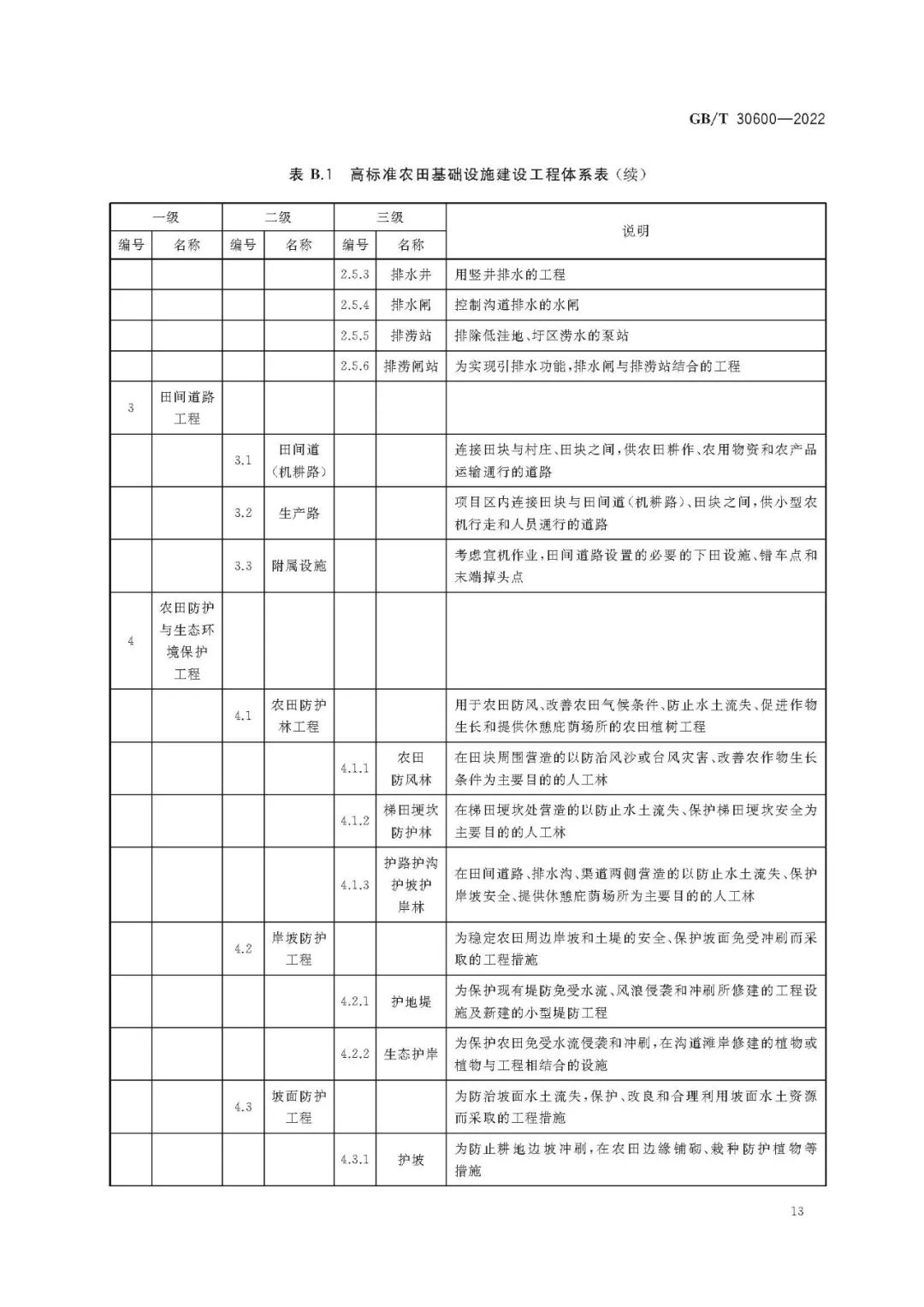

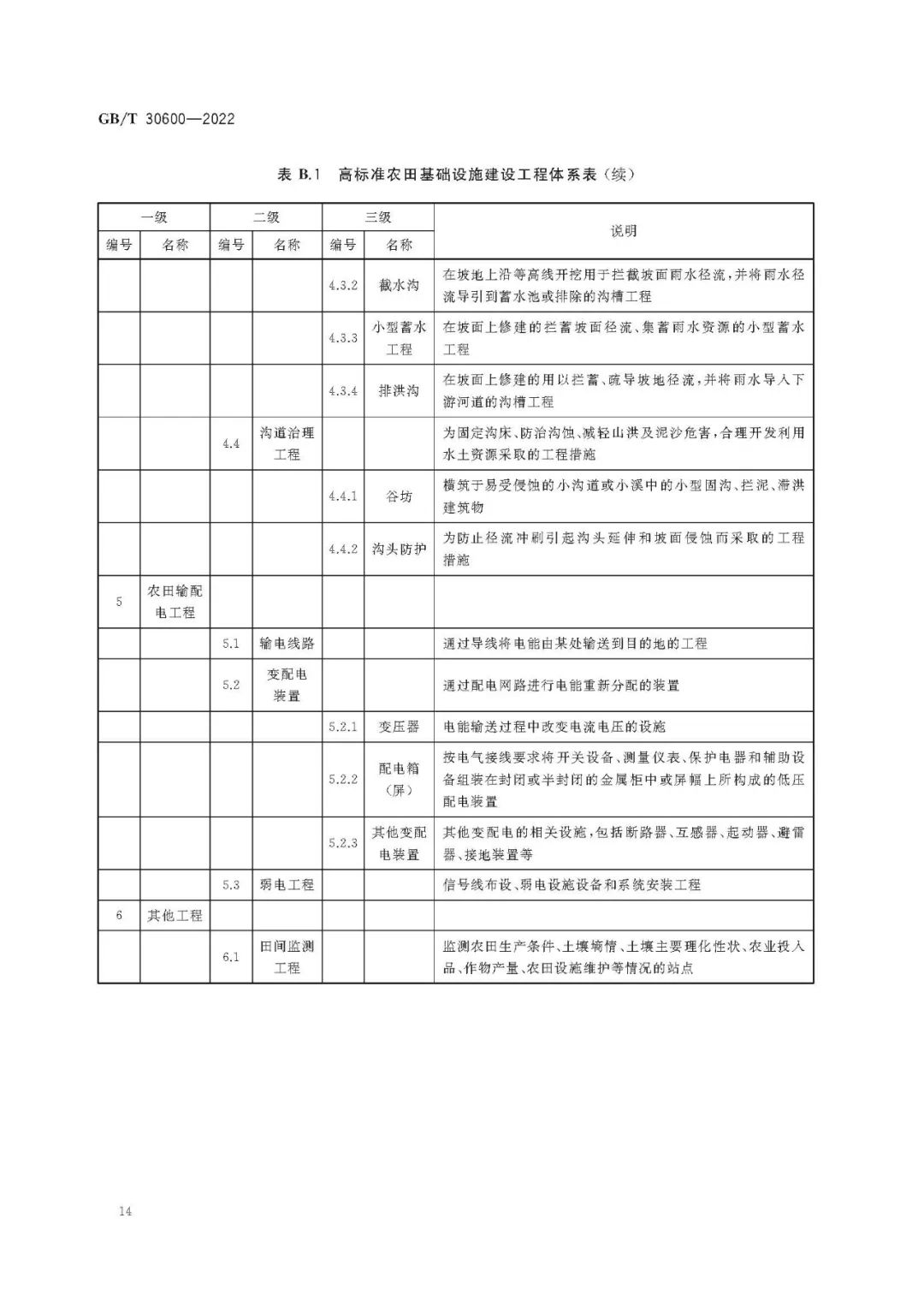

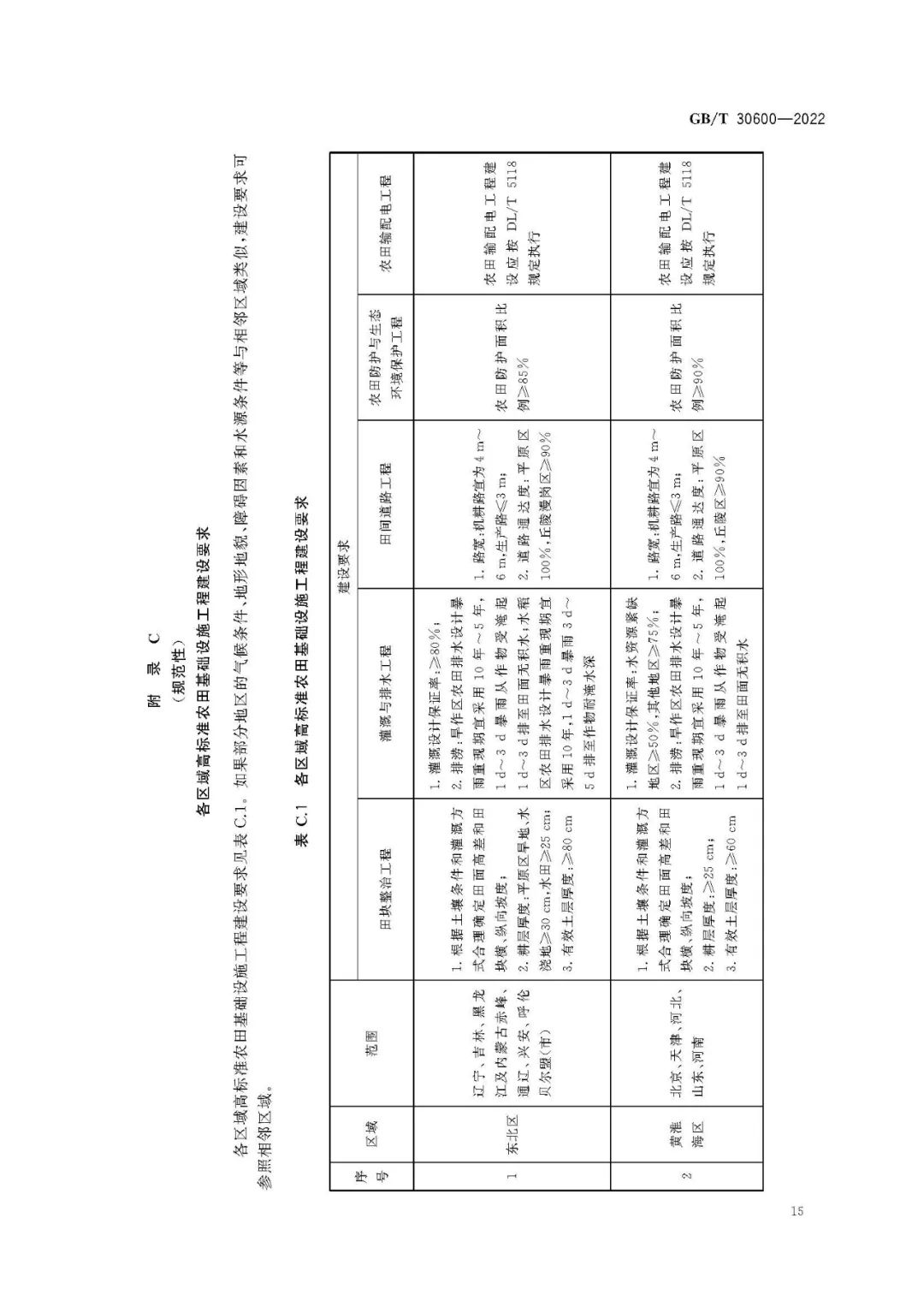

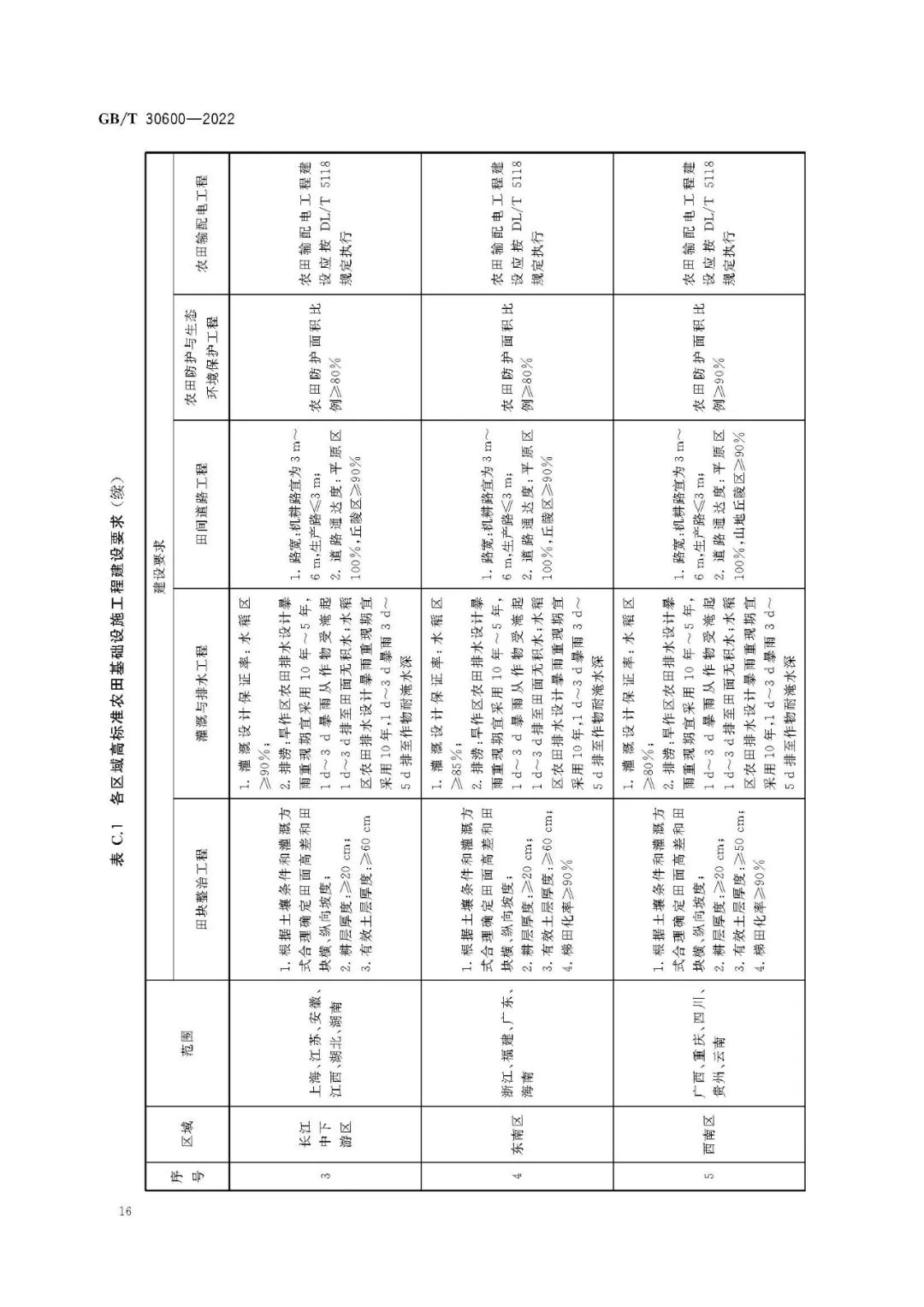

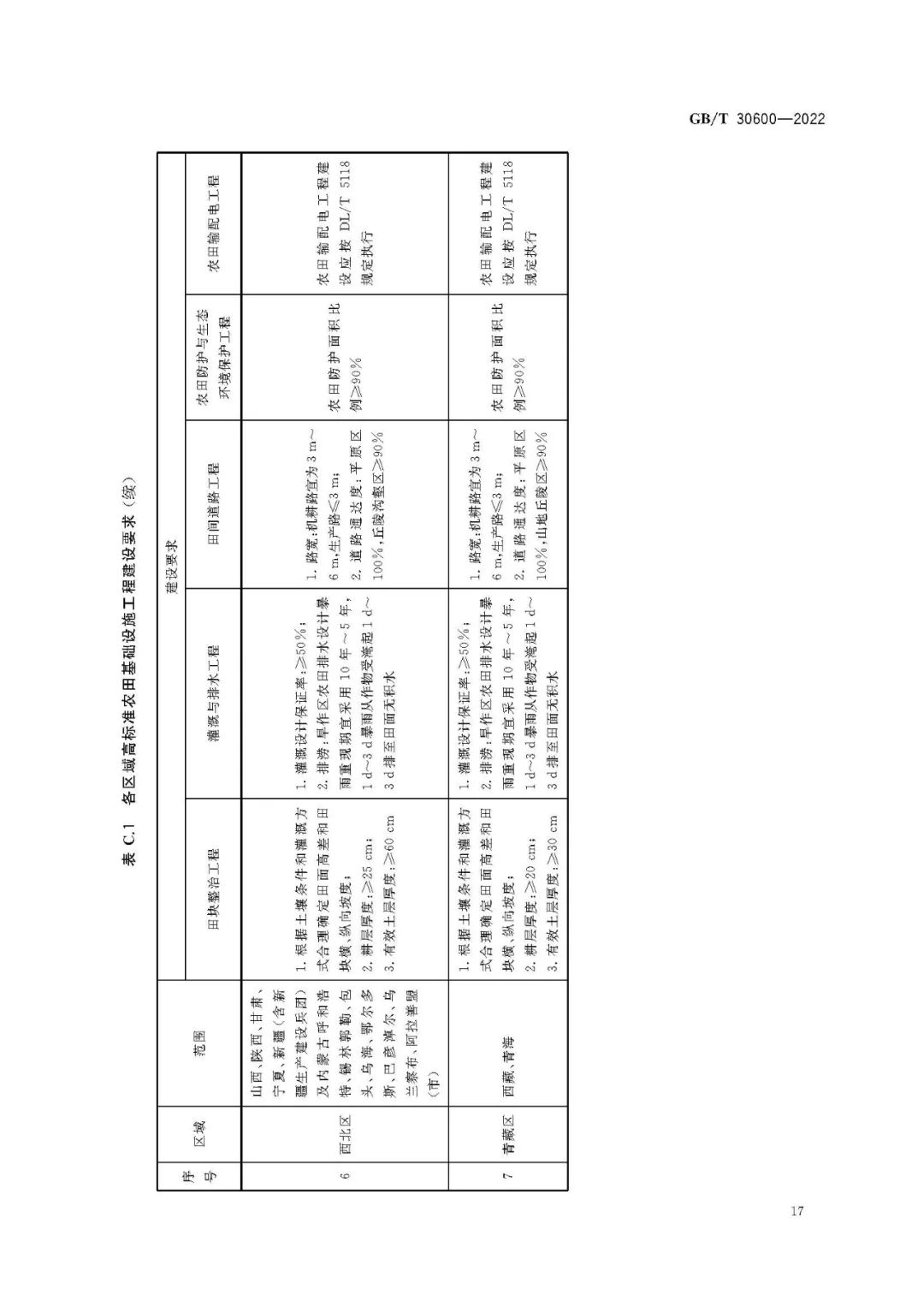

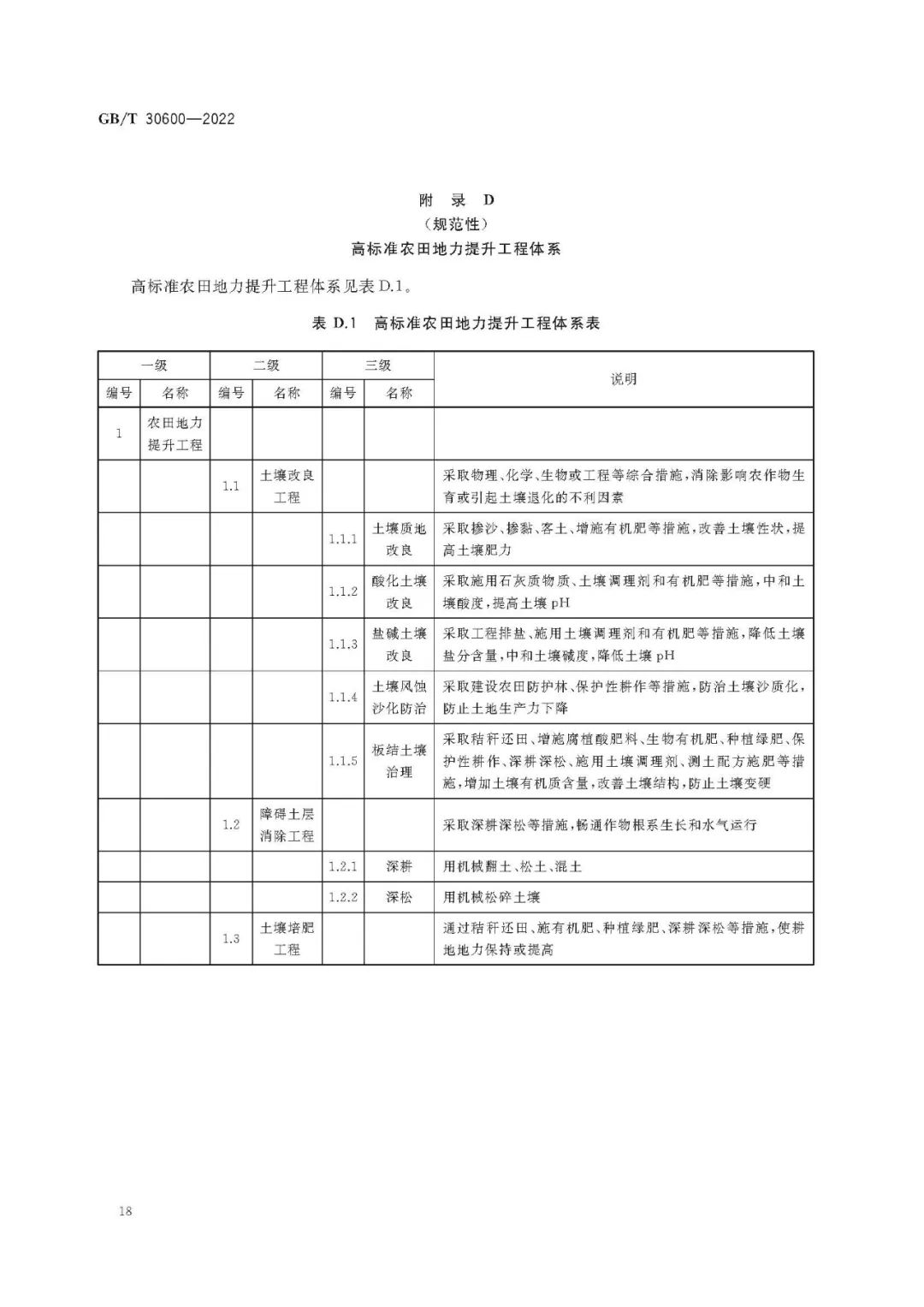

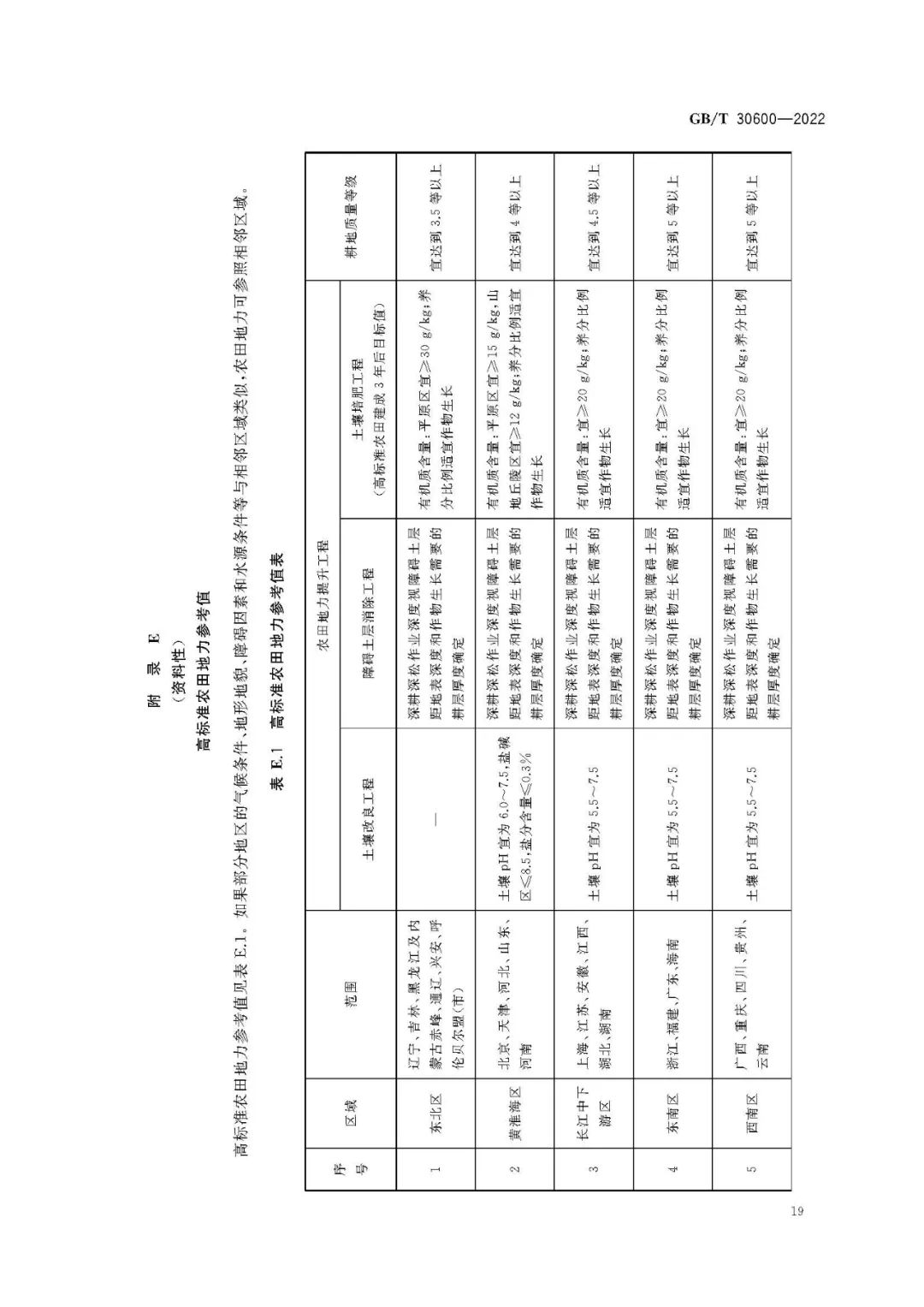

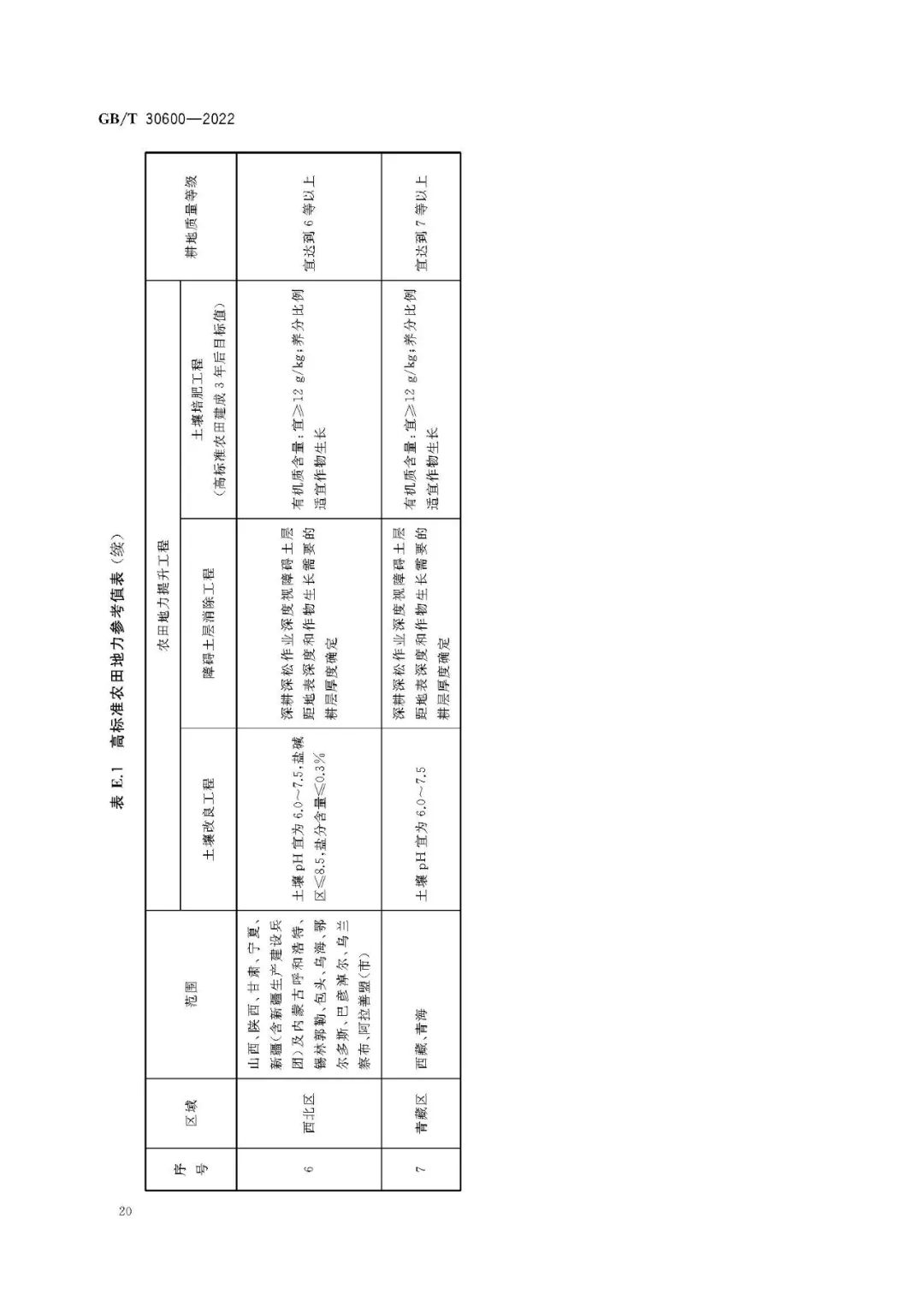

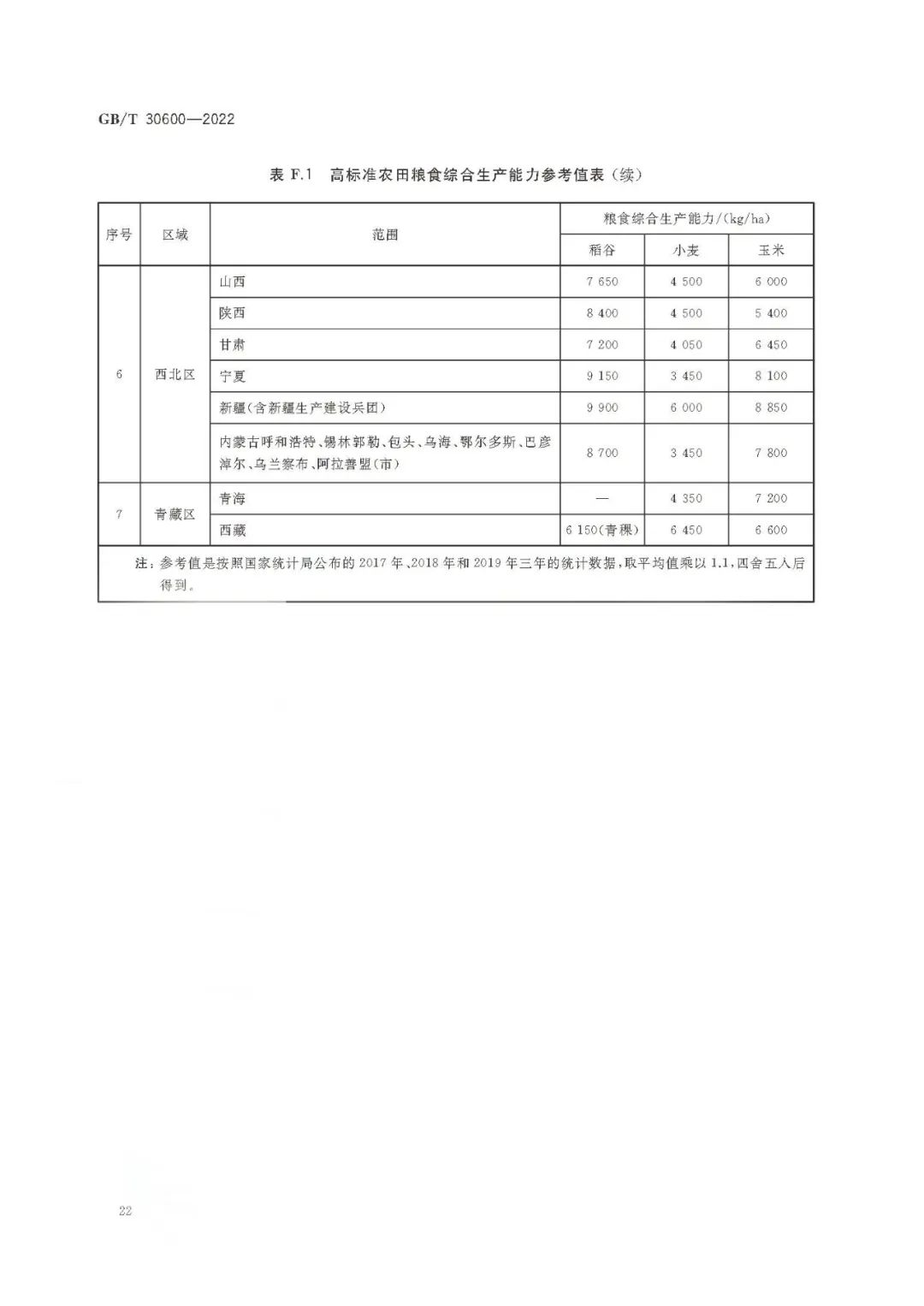

《高标准农田建设 通则》(GB/T 30600—2022)(以下简称《通则》)近日经市场监管总局(标准委)批准发布,将于2022年10月1日起正式实施。这是适应新时代新形势要求,对《通则》的第一次修订,现就《通则》有关问题进行以下解读。 一、《国家标准化发展纲要》对高标准农田建设相关标准工作是如何考虑的?《高标准农田建设 通则》自2014年发布以来,市场监管总局都做了哪些工作? 党中央、国务院历来高度重视高标准农田建设工作。2021年,中共中央、国务院印发了《国家标准化发展纲要》,一共布置了七大工程和五大行动,其中第一项行动就是“实施乡村振兴标准化行动”,具体内容包括加强高标准农田建设、智慧农业、现代农业全产业链、数字乡村、乡村旅游、农村人居环境等领域标准研制等任务。《高标准农田建设 通则》是高标准农田建设标准体系的核心组成部分,修订该标准是贯彻落实《国家标准化发展纲要》的重要举措。 多年来,市场监管总局(标准委)持续推进高标准农田建设标准体系构建工作。一是在制定标准方面,于2014年和2016年先后发布了《高标准农田建设 通则》《高标准农田建设评价规范》两项国家标准,对高标准农田建设与评价“首”“尾”两个关键环节进行规范。《高标准农田建设 通则》国家标准对高标准农田进行了科学定义,解决了高标准农田“建什么、怎么建”的问题,对全面规范推进高标准农田建设具有极为重要意义;《高标准农田建设评价规范》国家标准,解决了高标准农田建设“评什么、怎么评”的问题。二是在高标准农田建设标准体系构建方面,组织开展了《高标准农田建设标准体系研究与构建》项目研究,构建了我国高标准农田建设标准体系框架,印发了《关于推进高标准农田建设标准体系工作有关事项的通知》《关于开展高标准农田建设标准体系建设工作指导意见(试行)的通知》,协调各相关部门按照职责分工和行业管理的需要制定行业标准,指导各地区结合本地实际,制定地方标准。截至目前,共发布国家标准50多项,行业标准100多项,地方标准900多项,初步形成了科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系,有力地支撑了各地区高标准农田建设工作。 为提高《高标准农田建设 通则》国家标准的适用性,我们适时组织开展了标准的实施效果评估。按照《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》要求,与农业农村部密切配合,快速完成《高标准农田建设 通则》国家标准的修订。 二、《高标准农田建设 通则》国家标准已实施7年多,该标准修订时重点关注哪些方面内容? (一)修订原则 《高标准农田建设 通则》标准修订工作以全面提升农田质量、提高农业综合生产能力为目标,以体现区域特色为重点,面向农业机械化、规模化、产业化,统筹农田基础设施建设和地力提升,优化完善内容与技术规范,提高了标准的科学性、适用性、可操作性。一是综合考虑区域自然资源条件、经济社会发展水平和农业生产基础,明确分区域建设重点和具体指标,便于各地按照“什么急需先建什么、缺什么补什么”组织开展高标准农田建设,减轻或消除影响农田综合生产能力的主要限制性因素。二是将高标准农田建设成效与粮食产能相衔接,分省分作物设置粮食综合生产能力标准参考值,确保高标准农田建设各项措施主要服务于粮食生产。三是将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程,在优化高标准农田基础设施建设内容的基础上,合理设置地力提升内容,切实加强水土资源集约节约利用和生态环境保护。 (二)标准的主要内容 修订后,《通则》全文共8章105条6个附录。第一章规定了标准的适用范围。第二章给出了《通则》中引用的相关国家与行业标准。第三章给出了8个高标准农田建设相关的术语和定义。第四章规定了高标准农田建设应遵循规划引领、因地制宜、数量质量并重、绿色生态、多元参与和建管并重等6项原则。第五章根据不同区域的气候条件、地形地貌、障碍因素和水源条件等,将全国高标准农田建设区域划分为东北区、黄淮海区、长江中下游区、东南区、西南区、西北区和青藏区等7个区域。本章还规定了高标准农田建设的重点区域、限制区域和禁止区域。第六、七、八章,是《通则》的核心章节。第六章详细规定了田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等农田基础设施建设工程的建设内容和标准指标;第七章详细规定了土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等农田地力提升工程的措施和标准指标;第八章详细规定了土地权属确认与地类变更、验收与建设评价、耕地质量评价监测与信息化管理、建后管护、农业科技配套与应用等管理要求。 《通则》设6个附录。附录A 全国高标准农田建设区域划分表,为资料性附录,规定了七大区域分别包括的省(区、市)。附录B 高标准农田基础设施建设工程体系表,为规范性附录,详细划分了农田基础设施建设工程三级工程体系。附录C 各区域高标准农田基础设施工程建设要求,为规范性附录,分区域详细规定了五类农田基础设施工程分别应达到的建设标准指标。附录D 高标准农田地力提升工程体系表,为规范性附录,详细划分了农田地力提升工程三级工程体系。附录E 高标准农田地力参考值表,为资料性附录,分区域详细规定了高标准农田应达到的地力标准值或三年后的目标值,应达到的耕地质量等级。附录F 高标准农田粮食综合生产能力参考值表,为资料性附录,分区域分省给出了高标准农田稻谷、小麦、玉米三大谷物应达到的粮食综合生产能力。 (三)标准的突出特点 一是突出因地制宜,划定了不同建设区域。将全国划分为东北区、黄淮海区、长江中下游区、东南区、西南区、西北区和青藏区等七个区域,分区域制定高标准农田基础设施建设标准、农田地力标准参考值,充分凸显了因地制宜的建设原则。 二是突出目标导向,明确了分省粮食产能指标。《通则》分别规定了各省粮食综合生产能力指标,确保到2030年建成12亿亩高标准农田后,加上改造提升已建的高标准农田,能够稳定保障1.3万亿斤以上粮食产能,守住国家粮食安全底线。 三是统筹设施建设与地力提升,细化完善了地力提升相关内容。在修订设施建设指标的同时,着重补充完善了地力提升相关指标,为各地开展耕地质量提升建设提供有效技术参考。 四是突出科学适用,提升了标准可操作性。将建设内容明确分为农田基础设施建设工程和农田地力提升工程两大板块,每一板块详细划分具体工程类别,每一类别详细制定建设标准,确保地方开展各类工程建设都能有所参照。 三、市场监管总局下一步将重点开展哪些工作? 下一步,市场监管总局(标准委)将按照《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》要求,与农业农村部等相关部门密切配合,着力开展如下工作。一是强化标准宣贯。会同农业农村部编制标准简明图解、录制专家解读视频,加强《高标准农田建设 通则》宣贯工作,推动形成全社会关注高标准农田建设、关注粮食安全的浓厚氛围。同时,加强对标准使用者的宣贯培训,推动《高标准农田建设 通则》国家标准的有效实施,引导各地区有序开展高标准农田建设工作。二是健全完善高标准农田建设标准体系。按照“科学规划、合理布局、突出重点、协调推进”的原则,统筹推进高标准农田建设标准体系建设和标准制修订工作。适时启动《高标准农田建设评价规范》国家标准修订,构建以《高标准农田建设 通则》《高标准农田建设评价规范》国家标准为基础的农田建设国家标准,规范高标准农田项目建设、建后管护和监测评价等工作,支持各有关部门制定与《高标准农田建设 通则》配套的行业标准,引导各地区依据国家标准、行业标准编制地方标准,持续完善高标准农田建设标准体系,更好地支撑各地高标准农田建设工作,促进农业稳产增产、农民稳步增收。

声明:本文仅代表作者本人观点,与乡政通服务平台无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:乡政通平台”的所有作品,版权均属于乡政通平台,转载时请署名来源。 本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。